सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हिन्दी कविता के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा माने जाते हैं। निराला ने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं किन्तु उनकी ख्याति विशेषरुप से कविता के कारण ही है।

निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं जैसे, परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज हिन्दी साहित्य में प्रमुख स्थान रखती हैं। निराला जी ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरिहा विशेष चर्चित हुआ था।

सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ का जीवन

सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत (वर्तमान में जिला मेदिनीपुर) में २१ फ़रवरी, सन् १८९९ में हुआ था। लेकिन वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा १९३० में प्रारंभ हुई। उनके पिता पंडित रामसहाय तिवारी उन्नाव जिले के रहने वाले थे और महिषादल में नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे।

1918 में फैले स्पेनिश फ्लू इन्फ्लूएंजा के प्रकोप में निराला ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के आधे लोगों को खो दिया था।

परिवार के सदस्यों का स्पेनिश फ्लू की भेंट चड़ जाना, आर्थिक तंगी और महिषादल में बहुत कम वेतन वाली नौकरी के चलते उनका सारा जीवन अन्य आर्थिक-संघर्ष में बीता। लेकिन, निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्यागकर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष करने का साहस नहीं गंवाया।

निराला के जीवन का उत्तरार्द्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मुहल्ले में स्थित रायसाहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में १५ अक्टूबर १९६१ को उन्होंने अंतिम सांस ली।

कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ‘महाप्राण’ भी कहा जाता है क्योंकि वे जीवन भर अभावों से घिरे रहे, लेकिन उनकी आत्मा में हमेशा वसंत की खुशबू रही। निराला जी अपने जीवन में संघर्षों से गुज़रे और उन्होंने अपने चारों तरफ फैले सामाजिक आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद, पूंजीवाद और कुप्रथाओं और परंपराओं आदि से टक्कर भी लेते रहे। निराला जी ने अपने जीवन के बारे में कहा था, “दुख ही जीवन की कथा रही”.

सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ का साहित्य

निराला की कविताएँ और लेखन न केवल साहित्य में गहराई रखते हैं, बल्कि वे समाज के बदलते संदर्भों और मानव अनुभव के विविध रंगों को भी छूते हैं। उनकी रचनाएँ भावनात्मक गहराई और चित्रण की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे उन्होंने हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र स्थान ग्रहण किया।

निराला का साहित्यिक सफर काव्य लेखन से शुरू हुवा, लेकिन उन्होंने निबंध, आलोचना और उपन्यास के माध्यम से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनके काव्य संग्रह ‘अनामिका’, ‘राम की शक्तिपूजन’ आज भी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण संदर्भ माने जाते हैं। उनकी काव्य रचनाओं में जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण मिलता है, जो पाठकों को आत्मा की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करता है।

निराला ने 1920 ई॰ के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया था और उनकी पहली रचना ‘जन्मभूमि’ पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध ‘जूही की कली’ शीर्षक कविता, जिसका रचनाकाल निराला ने स्वयं १९१६ ई॰ बतलाया था, वस्तुतः १९२१ ई॰ के आसपास लिखी गयी थी तथा १९२२ ई॰ में पहली बार प्रकाशित हुई थी।

सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ ने वर्ष 1935 में इलाहाबाद की गली में पत्थर तोड़ती एक महिला को देखकर कालजयी कविता ‘वह तोड़ती पत्थर’लिखा थी, इस ‘वह तोड़ती पत्थर’ कविता में भी श्रमिक नारी के जीवन और उसके प्रति समाज की हृदयहीनता का अंकन किया गया है।

कविता के अतिरिक्त कथासाहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने प्रभूत मात्रा में लिखा है।

वसंत-पंचमी का महत्व

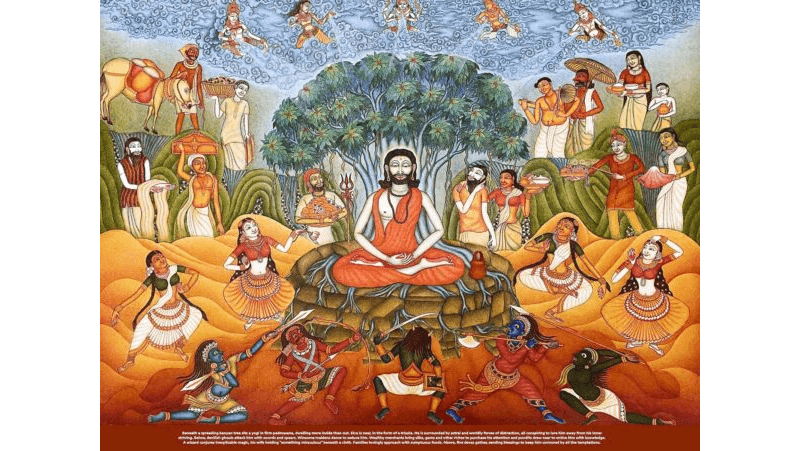

वसंत-पंचमी, जिसे हम पूरे भारत में धूमधाम से मनाते हैं, एक विशेष त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह त्योहार विशेषकर ज्ञान, विद्या और कला की देवी माता सरस्वती की पूजा का दिन है। वसंत ऋतु का आगमन इस दिन से होता है, जो प्रकृति के पुनर्जागरण का प्रतीक है और नए जीवन की शुरुआत का संकेत देता है। यही कारण है कि इस पर्व को हर स्तर पर ज्ञान और विद्या की स्तुति के रूप में देखा जाता है।

भारतीय संस्कृति में वसंत-पंचमी का एक गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन, माँ सरस्वती के प्रति श्रद्धा और भक्ति स्वरूप लोग उनके लिए विशेष पूजा की तैयारी करते हैं। देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है, जिससे जुड़ी सभी गतिविधियाँ इस दिन सांकेतिक रूप से प्रारंभ की जाती हैं। स्कूली छात्र इस दिन अपने लेखन और अध्ययन की पुस्तकों पर पूजा करते हैं ताकि उन्हें विद्या प्राप्त हो सके।

वसंत-पंचमी के साथ जुड़ी अन्य परंपराएँ भी महत्वपूर्ण हैं। इस दिन विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनना और गुड़हल के फूलों का उपयोग करना प्रचलित है, जो वसंत ऋतु और प्रकृति के जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है, जिसमें संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार, वसंत-पंचमी न केवल धार्मिक परंपरा का पालन करता है, बल्कि हमारे समाज में संस्कृति और कलात्मकता को भी संरक्षित करता है।

सरस्वती पूजा और निराला का सम्बन्ध

वसंत-पंचमी, जो कि ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती की पूजा का दिन है, भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह दिन विशेष रूप से साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतीक है। महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी ‘निराला’, जो हिंदी साहित्य के एक महान कवि, लेखक और विचारक थे, का जन्म दिन इसी दिन मनाया जाता है। इस प्रकार, वसंत-पंचमी का दिन न केवल सरस्वती की उपासना का अवसर है, बल्कि निराला की रचनाओं के प्रति समर्पण का भी प्रतीक बन जाता है।

सरस्वती पूजा के अवसर पर, निराला की काव्य रचनाएं और साहित्यिक दृष्टिकोणों की विशेष चर्चा होती है। उनकी कविताएं, जो कि जीवन और प्रकृति के गहन अंतर्विरोधों को उजागर करती हैं, इस दिन समारोह के केंद्र में होती हैं। वसंत-पंचमी पर उनकी रचनाओं का अध्ययन और प्रसार, साहित्यिक मंडलों और काव्य पाठों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। निराला की कविताएं न केवल सरलता और प्रवाह में समृद्ध हैं, बल्कि वे गहरी मानवीय संवेदनाओं को भी व्यक्त करती हैं।

इस दिन, जब विद्या और संस्कृति की देवी का पूजन होता है, निराला की रचनाओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके काव्य और गद्य के पाठ के माध्यम से, युवा पीढ़ी को उनकी सोच, दृष्टि और कला का अनुभव देने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार, सरस्वती पूजा के माध्यम से निराला की कविताएं और विचार संस्कारित होते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। इसलिए वसंत-पंचमी, निराला के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण दिन है, जो उनकी रचनाओं के प्रति पुनर्विचार और अध्ययन की प्रेरणा देता है।

वसंत-पंचमी पर निराला की रचनाएँ

सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ एक ऐसे कवी थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अद्वितीय शैली और दृष्टिकोण के कारण एक विशेष स्थान बनाया। वसंत-पंचमी, जो बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है, उनके काव्य रचनाओं में एक अनूठा प्रतीक बन गई है। इस पर्व के मौके पर निराला की रचनाएँ विशेष महत्व रखती हैं। उनके उद्धरणों में वसंत का उल्लास और जीवन की नवनवोन्मेषी भावना स्पष्ट देखने को मिलती है।

निराला की कविताएँ, जैसे ‘वसंत’ और ‘सूर्यकांत त्रिपाठी की वसंत काव्य’ वसंत-पंचमी के मौसम की मखमली छवियों और रंगभरे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हमें उस समय की संगीनीता का अनुभव कराती हैं। इस कविता में उन्होंने प्रेम और सृष्टि के संबंध में अपनी अपेक्षाएं और स्वास्थ्य की ऊर्जा को उकेरा है। उनका यह दृष्टिकोण अब भी पाठकों को आकर्षित करता है।

इन रचनाओं में निराला ने एक बहुत गहरा संकेत छुपा रखा है—वसंत केवल मौसम की बात नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संकेत है। उनकी रचनाएं न केवल मन को गतिशील करती हैं, बल्कि समाज के प्रति अपेक्षम भावनाओं का भी परिचय देती हैं। निराला की काव्य रचनाएँ वसंत के प्रतीक के रूप में जीवन की लय और सौंदर्य को व्यक्त करते हुए, पाठकों को न केवल आनंदित करती हैं, बल्कि उन्हें ध्यान में रखने योग्य गहरी सोच के लिए भी प्रेरित करती हैं।

वसंत-पंचमी के अवसर पर, जब हम निराला जी के जन्मदिवस का स्मरण करते हैं, तो यह हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। उनकी कविताएँ जैसे ‘सरस्वती वन्दना’ में देवी सरस्वती की स्तुति और ज्ञान की महत्वता को उजागर करती हैं। वे हमेशा समाज में शुद्धता और नैतिकता के तत्वों का समर्थन करते थे। निराला जी की रचनाएँ गहरे भावनात्मक स्तर पर पाठकों को छूती हैं और इस प्रकार वे आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच एक पुल का कार्य करती हैं।

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी ‘निराला’ जी की प्रकाशित कृतियाँ:

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित काव्यसंग्रह

अनामिका (१९२३), परिमल (१९३०), गीतिका (१९३६)

अनामिका (द्वितीय) (१९३९) इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्तिपूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है।

तुलसीदास (१९३९), कुकुरमुत्ता (१९४२), अणिमा (१९४३), बेला (१९४६), नये पत्ते (१९४६), अर्चना(१९५०), आराधना (१९५३), गीत कुंज (१९५४), सांध्य काकली, अपरा (संचयन)

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित उपन्यास

अप्सरा (१९३१), अलका (१९३३), प्रभावती (१९३६), निरुपमा (१९३६), कुल्ली भाट (१९३८-३९), बिल्लेसुर बकरिहा (१९४२), चोटी की पकड़ (१९४६), काले कारनामे (१९५०) {अपूर्ण}, चमेली (अपूर्ण), इन्दुलेखा

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित कहानी संग्रह

लिली (१९३४), सखी (१९३५), सुकुल की बीवी (१९४१), चतुरी चमार (१९४५) [‘सखी’ संग्रह की कहानियों का ही इस नये नाम से पुनर्प्रकाशन।], देवी (१९४८) [यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों से संचयन है। इसमें एकमात्र नयी कहानी ‘जान की !’ संकलित है।]

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित निबन्ध-आलोचना

रवीन्द्र कविता कानन (१९२९), प्रबंध पद्म (१९३४), प्रबंध प्रतिमा (१९४०), चाबुक (१९४२), चयन (१९५७), संग्रह (१९६३)

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित पुराण कथा

महाभारत (१९३९), रामायण की अन्तर्कथाएँ (१९५६)

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित बाल साहित्य

भक्त ध्रुव (१९२६), भक्त प्रहलाद (१९२६), भीष्म (१९२६), महाराणा प्रताप (१९२७), सीखभरी कहानियाँ (ईसप की नीतिकथाएँ)

महाप्राण सूर्याकांत त्रिपाठी निराला जी लिखित अनुवाद

रामचरितमानस (विनय-भाग)-१९४८ (खड़ीबोली हिन्दी में पद्यानुवाद), आनंद मठ (बाङ्ला से गद्यानुवाद), विष वृक्ष

कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपालकुंडला, दुर्गेश नन्दिनी, राज सिंह, राजरानी, देवी चौधरानी, युगलांगुलीय, चन्द्रशेखर, रजनी, श्रीरामकृष्णवचनामृत (तीन खण्डों में), परिव्राजक, भारत में विवेकानंद, राजयोग (अंशानुवाद)

भारतीय साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का स्थान विशेष है, क्योंकि उन्होंने हिंदी कविता को नया आयाम दिया। उनके लेखन में न केवल रचनात्मकता बल्कि सामाजिक चेतना भी प्रदर्शित होती है। उनके समय में देश में कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आ रहे थे, और निराला ने अपने साहित्य के माध्यम से इन परिवर्तनों पर अपनी दृष्टि व्यक्त की। उनके विचार और कविताएँ आज भी पाठकों के दिलों में जीवित हैं और हिंदी साहित्य के प्रति उनकी रुचि को बढ़ावा देती हैं। उनका योगदान भारतीय साहित्य की धरोहर में सदैव महत्वपूर्ण रहेगा।